© Copyright imun All Rights Reserved. 内蒙古民族大学法学院 地址:内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 邮编028000 旧网站

电话:0475-0000000 邮编:028000 邮箱:fxy@imun.edu.cn

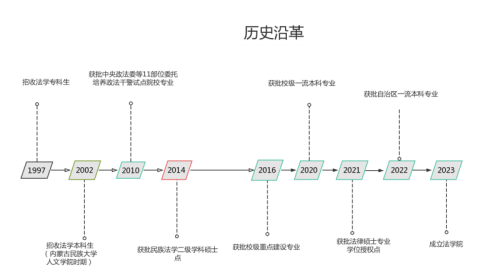

法学院于2023年5月成立,下设法学专业。法学专业为文理兼招专业,旨在培养能够服务于地方法治建设,胜任在国家机关、法律服务机构、企事业单位和其他相关机构从事法律工作的高素质应用型人才。法学专业于1997年开始招生,2014年获批民族法学硕士学位授权点,2021年获批法律硕士专业学位授权点,2022年获批内蒙古自治区一流本科专业。

近年来,法学专业以习近平法治思想为指引,落实立德树人根本任务,围绕全面深化依法治国和内蒙古地方经济社会发展需求,加强法学专业内涵建设,创新人才培养模式,深化教育教学改革,完善协同育人机制,立足内蒙古、面向全国,培养德法兼修的高素质应用型法治人才,服务祖国北疆法治建设。

01特色与优势

1.服务祖国北疆法治建设,为筑牢祖国北疆安全稳定屏障做出了贡献

法学专业自开办以来培养了近2500余名法学毕业生,其中80%在内蒙古自治区从事法律工作,扎根北疆法治事业。毕业生覆盖了通辽地区所有法院和检察院,涌现了“全区政法系统先进个人”、“内蒙古十佳法治人物”、“内蒙古法院系统办案标兵”等大量的优秀法治人才,对全面推进依法治国和维护祖国北疆安全稳定发挥了举足轻重的作用。

2.立足内蒙古“五大任务”,形成特色学科和科研方向

多年来,围绕边疆地区生态文明法治和社会治理法治方面形成了大量的科研成果,科研成果特色鲜明,符合内蒙古自治区筑牢我国北方重要生态安全屏障和祖国北疆安全稳定屏障两大任务需求。

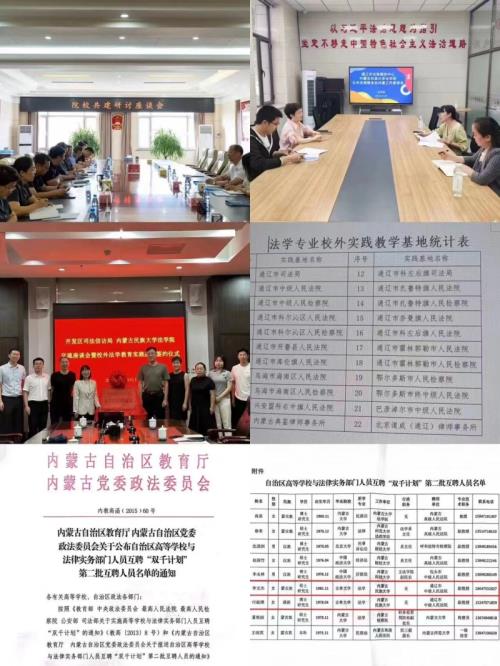

3.推进校地协同育人机制,强化学生实践创新能力培养

法学专业深化校地合作,构建“校内实践教学中心+校外实践教学基地+校内外共建公共法律服务站”多层次实践教学平台,建立法学专业实践教学常态化机制,指导学生参与地方立法、法律援助等实践活动,强化学生实践动手能力培养;落实高等学校与法律实务部门人员互聘“双千计划”,提高应用型法治人才培养质量。

02育人举措

法学专业依据习近平总书记“法学教育要坚持立德树人,德法兼修,培养大批高素质法治人才”的重要讲话精神,坚持“厚德育、强专业、重实践、深协同、促服务”培养思路,不断深化专业综合改革,创新法治人才培养体系,构建了服务祖国北疆安全稳定的“五坚持、一创新”的高素质应用型法学人才培养模式。

1.坚持立德树人,强化德法兼修

加强课程思政建设,法律职业伦理教育贯穿培养全过程,将课程思政与专业课程深度融合,推进中国特色社会主义法治理论进课堂进头脑;通过普法宣传等公益实践深化学生的社会主义法治理念,构建全员、全程、全课程育人格局,实现德法兼修、明法笃行的法治人才培养目标。

2.坚持教学改革,培养法律思维

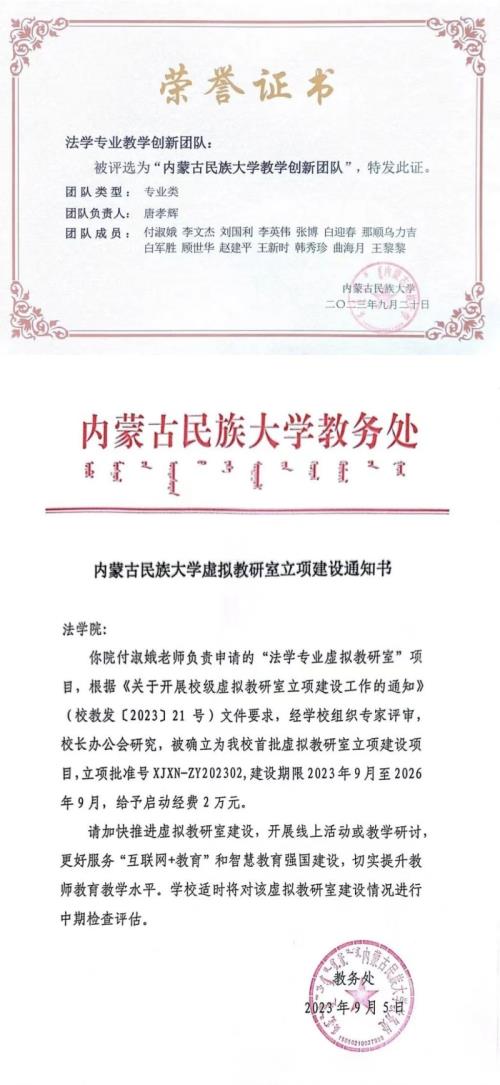

法学院以培养担当民族复兴大任的时代新人为目标,坚持“学生中心、产出导向”理念,实施混合式教学改革,与大连海洋大学法律与人文学院开展虚拟教研室共建和慕课西行活动,同时法学专业虚拟教研室获得校级立项,“一带一路”倡议下涉外法治人才培养模式研究作为新文科项目获得校级立项。突出学生中心地位,设置法律思维与案例研习、法律辩论、法律诊所等课程,通过多种方式引导学生积极参与社会实践,培养法律思维。

3.坚持协同育人,加强实践教学

法学院落实卓越法律人才教育培养计划,注重提高学生实践能力,加大应用型、复合型法律人才的培养力度,与实务部门共建实践基地;开展庭审进校园等专业实践活动;落实双向交流机制;邀请实务专家参与人才培养全过程。

4.坚持引育并举,加强师资建设

鼓励教师进修访学,引进博士1名,双师型教师1名,2名教师外出读博,1名教师获国家资助赴日本做访问学者,组织教师参加课程思政、教学创新等教学类比赛和培训。

5.坚持服务社会,助力地方发展

法学院充分发挥社会服务职能,积极强化与地方政府的合作,丰富合作项目,深化合作内涵,设立基层立法联系点;联合设立多元解纷中心、公共法律服务站,免费提供法律调解、咨询和援助,参与社会治理;开展法治情景剧演出等送法下乡活动,形成了共赢良性发展局面。

6.加强创新教育,培养创新人才

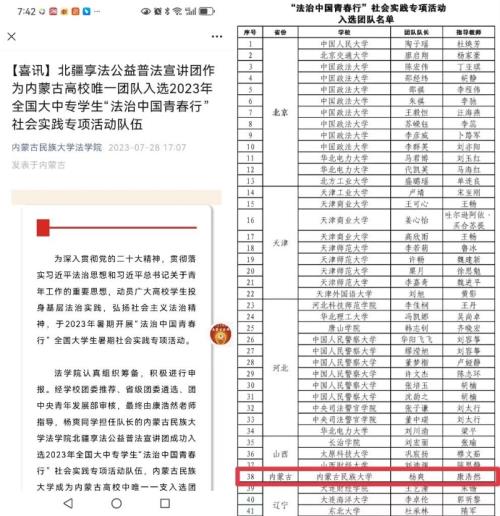

创新实践教学方式,学生直接参与法律援助、咨询、调解,自建运营“北疆享法”普法公众号、自编普法手册,举办模拟法庭大赛等活动,强化创新能力培养。

03育人成效

1.专业和课程建设成果显著

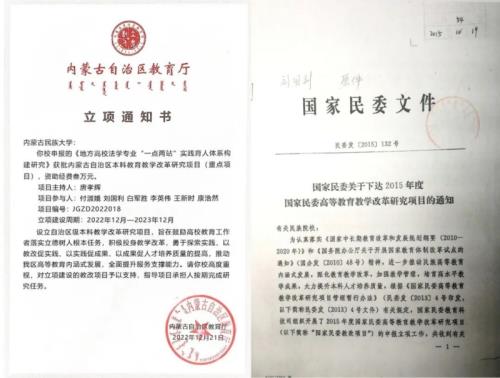

2016年获批校级重点建设专业,2020年获法律硕士学位专业授权点,2020年获批内蒙古民族大学一流专业,2022年获批内蒙古自治区一流本科专业建设点;获批内蒙古自治区本科教学改革重点项目1项、教育科学规划项目3项;获内蒙古民族教育优秀成果奖2项、内蒙古民族大学教学成果一等奖1项;2017年,民商法教学团队获批校级优秀教学团队;2021年,基层法律服务实践课程获批校级社会实践一流课程。2022年民法和习近平法治思想专题两门课程获批校级一流课程。

2.课程思政持续深入

落实党中央关于习近平法治思想进课堂、进头脑的要求,开设习近平法治思想概论学科核心课程以及习近平法治思想专题、民法典与社会主义核心价值观2门公共素质选修课。2022年,民法和习近平法治思想概论2门课程获批校级课程思政示范课;3名教师获得课程思政教学奖,1人获得校级课程思政教学名师称号。

3.构建了法治人才培养共同体

充分利用地方实践教学资源,形成了“学校+法院+检察院+司法局+律师事务所”五位一体的法治人才培养共同体,共建20余家实践教学基地。

4.人才培养质量不断提升

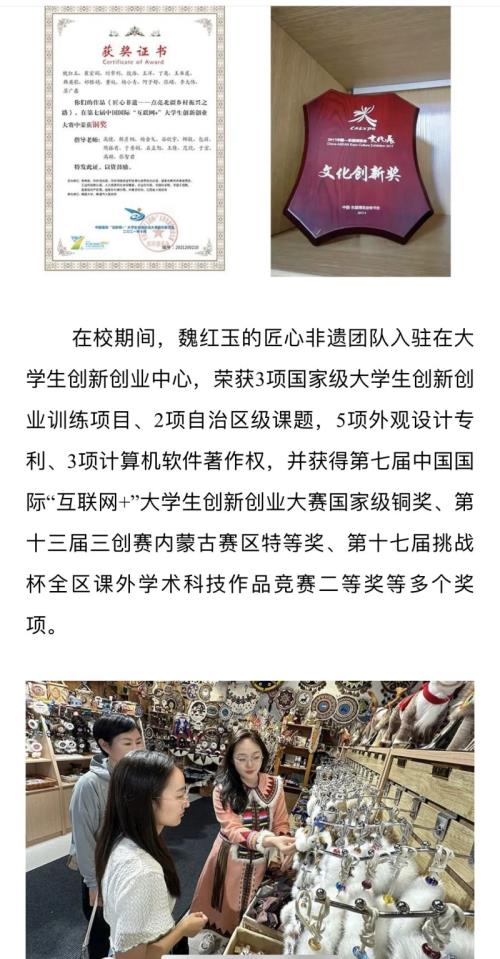

在校生积极参与公益法律服务,毕业生能扎根基层投身法治事业。“北疆享法公益法律服务实践团助力通辽乡村振兴项目”获得内蒙古青年志愿者服务项目大赛铜奖;学生获得2项软件著作权;50余人次在各类创新创业类竞赛中取得优异成绩,包括“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛铜奖、国家级大学生创新创业训练项目、挑战杯创业计划项目等;毕业生分别获得“内蒙古十佳法治人物” 、“自治区先进工作者”、“五一劳动奖章”等荣誉称号。2019级毕业生魏红玉主持的“小小太阳花”项目,获得了人民日报点赞。

5.坚持服务社会,助力地方发展

在校生积极参与公益法律服务,毕业生能扎根基层投身法治事业。“北疆享法公益法律服务实践团助力通辽乡村振兴项目”获得内蒙古青年志愿者服务项目大赛铜奖;学生获得2项软件著作权;50余人次在各类创新创业类竞赛中取得优异成绩,包括“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛铜奖、国家级大学生创新创业训练项目、挑战杯创业计划项目等;毕业生分别获得“内蒙古十佳法治人物” 、“自治区先进工作者”、“五一劳动奖章”等荣誉称号。2019级毕业生魏红玉主持的“小小太阳花”项目,获得了人民日报点赞。

6.服务社会成效突出

参与8部地方性法规的立法工作;师生免费为近千人提供法律咨询、法律援助案件近百件、走进50个社区、40个乡村和20个学校班级进行普法宣传、宪法、民法典专题普法50余场、编制普法手册3套、13万字、印发2000余本、法治情景剧演出20余场、法律宣传受众达5万人次。通辽市司法局与内蒙古民族大学法学院联合打造的公共法律服务站,获得了内蒙古自治区司法厅和社会媒体的关注和认可。

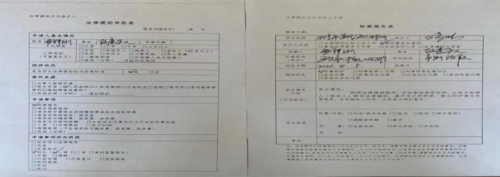

法律援助材料

普法宣传